こちらの色打掛のイメージは、一瞬で決まりました。

我が家には「風彩染」という独特の染め技法があります。その中に「清華ーせいかー」という技法があります。

それを使えば、また、世界に一枚、独特の色打掛が出来ると考えました。

この衣装、実は師匠に染めてもらおうと思っていました

実は、製作を考えたのは2年ほど前。しかし、日々の着物づくりに追われ、師匠を急かすことも出来ません。

ここは、自分でやろうと思い立ち、2年前に預けた生地を開けてみると。。

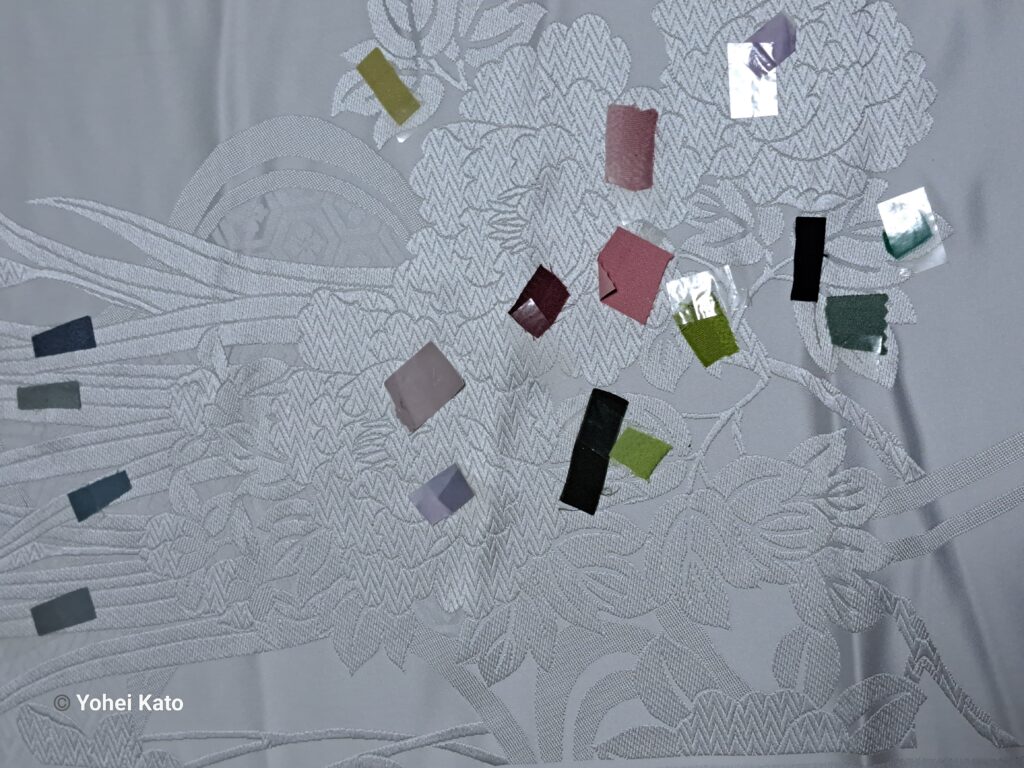

少し師匠の頭を覗く。色見本が一部に付いていました。

本人も忘れていたのですが、途中まで考えていてくれたのですね。

めったにない機会、師匠の色遣いのことが見えてきます。

そんなことをするのは10年ぶりくらい。

しかし、濃度などはここから実験していきます。

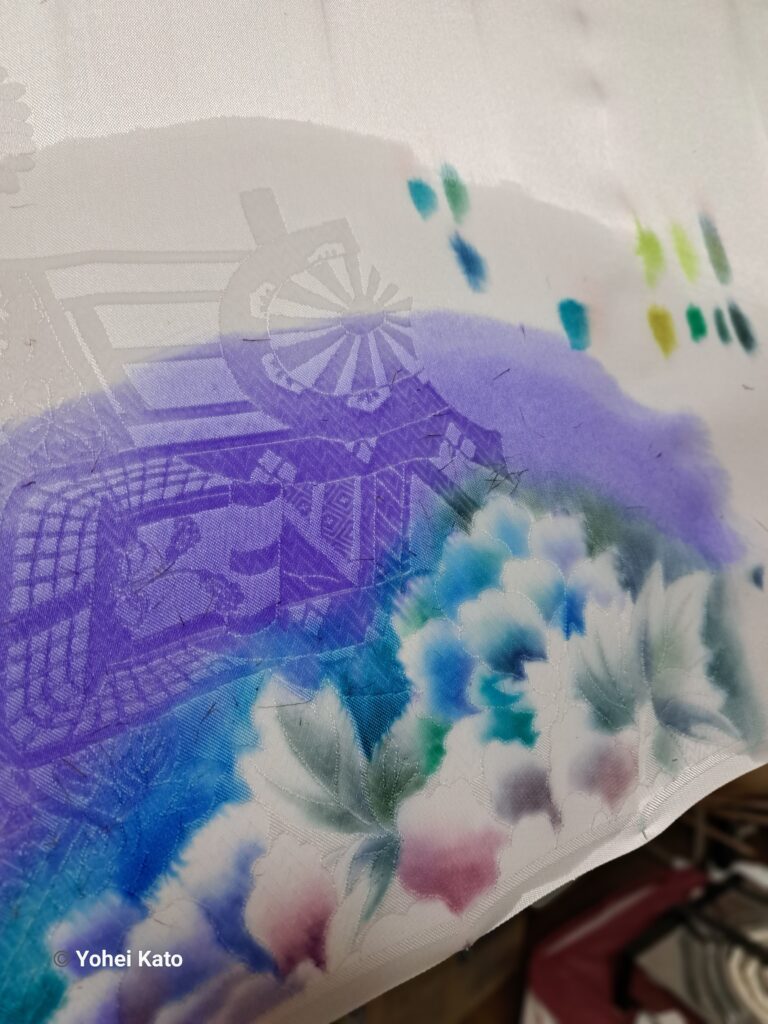

「ときつかぜ」の染め方は、「生地を濡らしながら染めていく」技法です。

生地の分厚さによってや、乾き方で、濃さが凄く変わってしまいます。

濡れてるときは、色が濃く見えるからです。

そして、この染は、ほんの少しの濃さの違いで、全く仕上がりが変わります。

「イメージと違ったけど、これも良いか」ということが許されません!!

師匠が勧めたやり方と、自分のイメージが違った

師匠が作ってくれた色は、師匠が今回勧めてくれたやり方に合わせた考え方。

そこの差も埋めなくてはなりません。実験は続きます。

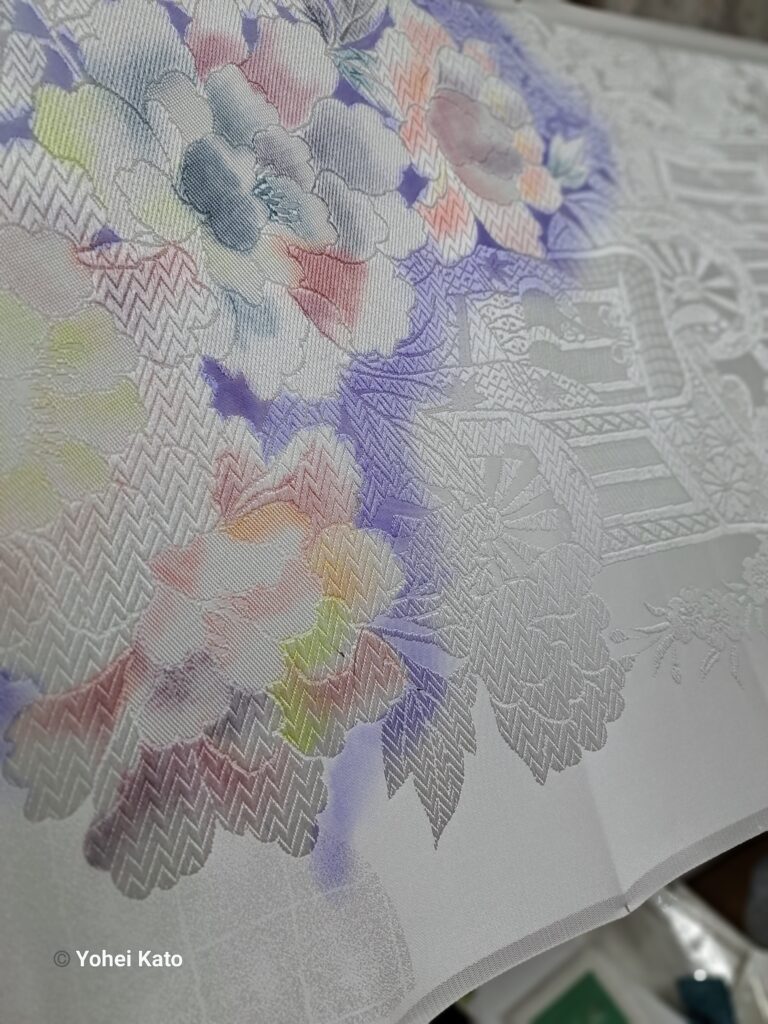

そして、片袖を染めてみました。

片袖を染めている間、途中で作業をやめることは出来ません。

その時間は13時間。

13時間の全集中です。

13時間同じペースで染め続けるのです。なぜなら、濡らしながらなので、途中休憩しようものなら、どんどん乾いていくので。

そして、この片袖を持って、師匠のところへアドバイスをもらいに行きました。

今回は慎重です。師匠が作った染めに、敬意を払ってです。ではまた②でお会いいたしましょう☆

コメント